鉄道唱歌 北海道編の歌詞を、わかりやすく解説してゆきます!

新函館北斗(旧・本郷駅)と江差の歴史を、やさしく解説してゆきます!

↓まずは原文から!

十四里西に江差あり

岩内壽都と諸共に

北海屈指の良き港

さらに読みやすく!

十四里西に 江差あり

岩内寿都と 諸共に

北海屈指の 良き港

さあ、歌ってみよう!

♪じゅうしりにしにー えさしありー

♪いわないすっつと もろともにー

♪ほっかいくっしの よきみなとー

函館駅→桔梗駅→七飯駅→新函館北斗駅→大沼公園駅→駒ヶ岳駅→森駅→八雲駅→国縫駅→長万部駅→黒松内駅→比羅夫駅→倶知安駅→然別駅→余市駅→蘭島駅→塩谷駅→小樽駅

※鉄道唱歌に関係ある主要駅のみ抜粋

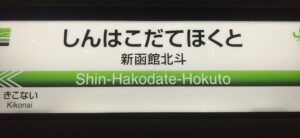

新函館北斗駅(北斗市)に到着

七飯駅(北海道亀田郡七飯町)からは、さらに1つ北へと、列車を進めてゆきます。

すると、

- 現在の北海道の鉄道の玄関口の1つであり、

- 北海道新幹線の2025年時点での終着駅でもある、

新函館北斗駅(北海道北斗市)に到着します。

新函館北斗駅(北海道北斗市)

新函館北斗駅(北海道北斗市)

歌詞「本郷」とは、新函館北斗駅のこと

歌詞にある「本郷」とは、新函館北斗駅の開業当初(1902年)の名前です。

また「本郷」は、現在の新函館北斗駅の、西寄りやや近くにある地名です。

明治時代からこれまで2回駅名変更してきた、新函館北斗駅

新函館北斗駅は、1902年の開業以来、これまで2回駅名変更しています。

1942年 渡島大野駅

2016年 新函館北斗駅

かつて、はるか西の、江差まで向かっていた?

鉄道唱歌の歌詞から察するに、

- 当時はここから馬車に乗って、

- 14里西の海岸にある、江差町に向かっていた

のかもしれませんね。

かつての北海道を代表する港だった、江差(えさし)

江差町は、渡島半島(※)の西海岸にある漁港・港町のことです。

※渡島半島:函館がある、北海道の南に突き出た半島のこと。

北前船(きたまえふね)が寄っていた江差

かつて北海道の江差には、北前船が来ていました。

北前船とは、かつて江戸時代に河村瑞賢という商人によって開かれた、日本海側を西へ大きく回る、海のルートのことを言います。

江戸時代には、貨物列車も長距離トラック も無かったので、船に載せて荷物を運ぶというやり方が主流でした。

北前船については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

松前藩による主要な貿易拠点 ・江差

江差は、江戸時代には北前船が寄ってくる、主要な港の一つでした。

江差は、江戸時代にこの地域を支配していた松前藩の持っていた「三つの湊」の一つとして、いわゆる

- 松前

- 江差

- 箱館

の中でも、江差は最も開発が進み、発展していた場所・港の一つでした。

松前藩とは、江戸時代に(函館をはじめとする)北海道の南部を支配していた、アイヌ民族とも関わりを持っていた、約300あった藩の1つです。

江差の港を、大きく発展させてきた高田屋喜兵衛

江差は、江戸時代に函館を開発した偉大な商人である、

- 高田屋喜兵衛

によって大きく発展してきました。

高田屋嘉兵衛については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

かつて江戸時代は、函館よりも栄えていた江差

江差には北前船があったため、江戸時代には函館よりもむしろ栄えていました。

函館が江差よりも栄えてきたのは、幕末に下田とともに本格的に開港してからになります。

同じように、江戸時代には青森港よりも、より日本海側の北前船のルートであった、

- 十三湊

- 鰺ヶ沢港

の方が栄えていました。

青森港が本格的に発展しだしたのは、函館と同じように明治時代に入ってからです。

「江差の五月は江戸にもない」ほど、5月は江戸よりも繁盛した

という言葉があります。

これは、かつて江差へ5月になると全国からたくさんの人々がニシンを求めてやってきたのでした。

そのため、その賑わいぶりが江戸よりも凄かったことから、この言葉が生まれたといわれています。

北前船の貢献

北前船は、

- 江差から本州へ、ニシンという寒い海ならではの貴重な魚の輸送

- 本州から送られてくる、北海道では寒くて育たなかった「米」などの物資の輸送

に、大きく貢献したのでした。

寒い海で育つ魚・ニシン

ニシンは、基本的に寒い海でしか育たない魚です。

なぜニシンが寒い海で暮らすのかというと、それは天敵から逃れるためです。

寒い地域で育つため、ニシンには肉がたっぷりついていて、とても美味しくなります。

寒い海ならではの、肉厚で美味しい魚がたくさんいる北海道

北海道では、こうした寒い地域 ならではの肉厚で美味しい魚がたくさん取れるため、とても貴重なのです。

お魚たちは、冬の寒さを乗り越えるために、体にたくさんの脂肪を蓄えるためです。

そのため、プリプリしていて美味しいわけですね。

北前船によって、江差から本州に運ばれたニシン

そうして採れたニシンは、北前船によって、本州へ運ばれていました。

本州の人たちは、こうして北前船によって運ばれてきた貴重なニシンを、美味しくありがたく食べたわけです。

また、本州から江差へは、

- 北海道では寒くて作れない米(※)

- 北海道では貴重だった衣料品・食料品

などが運ばれてきたのでした。

※現在の北海道では 、品種改良により、米は育つことができます。

檜山江差(ひやまえさし)と、北見枝幸(きたみえさし)

北海道の北東部にも枝幸という地名があります。

これは、檜山の江差と、語源は同じです(アイヌ語由来)。

どちらも「えさし」と読みます。

それぞれ、

- 江差→檜山江差

- 枝幸→北見枝幸

と区別されます。

檜山振興局の振興局所在地・江差

今回は話題にしている江差は、檜山地方の地域にあたります。

また、江差は檜山振興局の振興局所在地になります。

アイヌ語で「昆布」または「突き出た場所」→「えさし」?

アイヌ語において、

- 「エサシ」は「昆布」

- 「エシャシ」は「突き出た場所」

を、それぞれ意味すると言われています。

「えさし」という地名は、上記2つのいずれかに由来すると言われています。

明治時代はバスが無かったため、「馬車」が基本だった

現代は、鉄道線路が通っていない地域には駅からバスが結構出ています。

しかし、昔は自動車が普及してしおらず、バスなどもありませんでした。

そのため、線路が通ってない場所へは馬車や人力車などを利用して移動していたのでした。

バスが一般的になりはじめたのは、明治時代の終わりぐらいからです。

かつて、木古内から江差まで鉄道が延びていた

なお、江差町までの鉄道線路は、2014年までは江差駅~木古内駅間で

- 江差線

が出ていました。

また、江差線のうち木古内駅~五稜郭駅間は、2016年の北海道新幹線開業に伴い

- 道南いさりび鉄道

に経営分離されています。

一つ以前は「渡島大野駅」と呼ばれていた、新函館北斗駅

新函館北斗駅(北海道北斗市)は、前述した通り2016年に北海道新幹線が開業したときに、北海道の玄関口の1つとしてできた駅です。

それ以前は

- 渡島大野駅

という駅名でした。

渡島大野駅から、新幹線が止まる駅にふさわしい、大きな駅に改造した

この渡島大野駅を新幹線に相応しい駅にするために、大々的に綺麗に改造したのが、現在の新函館北斗駅というわけです。

実は北斗市に存在する、新函館北斗駅

なお、よく話の話題に上げられるのですが、新函館北斗駅は函館市ではなく、北斗市に存在します。

なぜ、「新函館北斗駅」という駅名になったのか?

ではなぜ、「新函館北斗駅」というやや長い駅名になったのか。

新幹線の駅名で、複数の地名が入る場合は、その駅名に決定するまでの様々な事情があるわけです。

そして、この新函館北斗駅も、その例外ではないようです。

元々は「新函館駅」になるはずだった 北斗市による反対

元々は、ここは「新函館駅」という名称になる予定でした。

しかし、この新駅は函館市ではなく、北斗市に存在することになります。

多額の費用負担や、騒音問題なども北斗市が引き受けることになります。

当然、北斗市としてはこの駅名では不服で納得いきません。

なので、「北斗」の地名が入った駅名を提案することになります。

函館市との、駅名を巡る対立

しかし、そうはいっても北海道の南の玄関口の駅として、『函館』のネームバリューは、なるべくならあった方がよいでしょう。

函館市は、元々の案である「新函館駅」にするべきだと主張しました。

函館市には元々、北海道新幹線を函館駅にまで乗り入れさせる、という構想があったのでした。

そしてそれは、現在も検討が続けられています。

一方、北斗市は、

- 駅の所在地が、自身の市にあること

- 駅を開発すると、周辺に住む人たちへの負担が増大すること

- 騒音問題など

を踏まえ、

- 「新函館北斗駅」

- 「北斗函館駅」

を主張しました。

この北斗市の主張に対して、函館市議会は

と抗議しました。

最終的には北海道が仲裁に入り、「新函館北斗駅」に決定

などなど、散々に揉めに揉めた結果、双方が妥協して、

- 「函館」

- 「北斗」

の両方が入った「新函館北斗」に落ち着きました。

新幹線の駅名決定で、揉めることはよくある

しかし、合併や駅名変更といった問題では、名前の付け方で揉めることはしばしばあることです。

全国どこでも、ありがちな問題といっていいでしょう。

観光客誘致や移住者促進など街の発展のためのも、どうしても自らの自治体名を入れたくなるのは仕方ないことでしょう。

なぜ新函館北斗駅が、現在の位置に決まったのか

ではなぜ、新函館北斗駅が現在の位置に作られ、函館市街地に作られなかったのか。

北海道新幹線は現在は新函館北斗駅で止まっていますが、2030年頃(※)までには札幌まで延伸しなければなりません。

※北海道新幹線は、元々は2030年の予定でしたが、2038年に延期になりました。

大きなカーブは、新幹線にとっては不利になる

しかし、函館市街地まで新幹線の線路を引くと、大きなカーブ(又は函館駅でスイッチバックなど)となり、スピード重視の新幹線にとっては不利になります。

新幹線はスピードを出すため、カーブが極力ない真っ直ぐな線路が必要です。

そのため、

- 札幌方面に向けて、なるべく函館市街地へ迂回しないルートが検討された結果、

- 在来線(函館本線)との交差点である渡島大野駅に、

- 新幹線駅(新函館北斗駅)が作られることとなった

と思います。

そしてその渡島大野駅が、北斗市(かつての亀田郡大野町)に存在した結果、上記のような問題に繋がったことと思います。

「岩内」「寿都」についても言及

鉄道唱歌の話題に戻ります。

歌詞に出て来る

- 岩内町

- 寿都町

という町も、北海道の西海岸沿いにある漁業で栄えた町ということです。

かつては貨物列車で、多くの資源を運んでいた

当時は現在のように、長距離トラック輸送が主流ではなかったのでした。

そのため、

- 港町で釣り上げた大量の魚

- 沿線で採掘された鉱物

- 木材

などを、貨物列車などで

- 函館や札幌といった大都市

- あるいは、本州方面

などへ輸送するのは、かなり重要なことでした。

江差線はもちろん、後に解説する

- 「岩内線」

- 「寿都鉄道」

などもその例です。

長距離トラックでが主流になると、貨物列車での輸送は衰退へ

しかし1960年代頃になると長距離トラックでの輸送が主流になり、貨物列車での輸送はだんだん衰退していきました。

このように、貨物列車需要が下がって廃線になった例は、枚挙に暇がないのです。

この影響で、北海道には数多くの廃線跡、廃駅跡が残っているのです。

かつて沿線の多くの海産物や鉱物、木材などを運んだ

- 江差線(木古内駅~江差駅間)

- 岩内線

- 寿都鉄道

は、全て現在では廃止となっています。

次回は、大沼公園駅へ

新函館北斗駅を出ると、勾配のきつい山岳地帯に入っていき、大沼方面に進んでいくことになります。

次は、大沼公園駅に止まります!

コメント